「首都直下地震」に対する備えは何が必要? 外国人観光客への対処についても確認しよう

南海トラフ地震に並んで、今後起きる可能性が高いとされているのが首都直下地震です。首都機能への影響が懸念されているだけでなく、東京には外国人観光客も多く訪れています。大きな地震を経験したことのない国からの観光客をどう守るかも考えなければなりません。飲食店が取るべき巨大地震への備えを、商工会議所のマニュアルをもとにここで改めて確認しましょう。

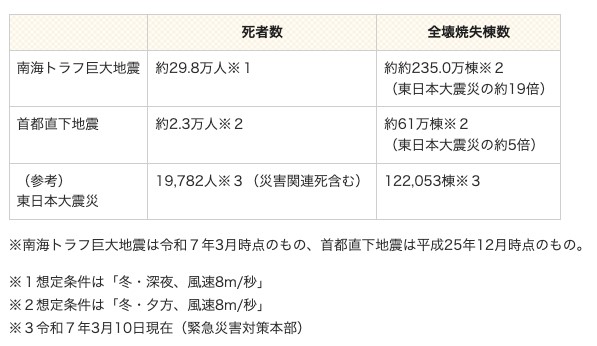

◆首都直下地震の被害想定

首都直下地震は相模トラフ沿いの南関東でマグニチュード7程度の地震が発生することが想定されています。今後30年以内に起きる確率は70%程度と高い確率で予想されています。被害想定区域は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県にわたり、死者数や家屋損壊などの被害規模は下のように考えられています。

(出所:内閣府「地震災害」)

死者2万3000人、全壊や焼失の棟数は東日本大震災の約5倍にあたる61万棟です。建物が密集するエリアでは消防や救急はたどり着きにくく、自分たちで対策と初動をしっかりしておかなければなりません。

◆必要な初動〜「地震時初動対応マニュアル」より

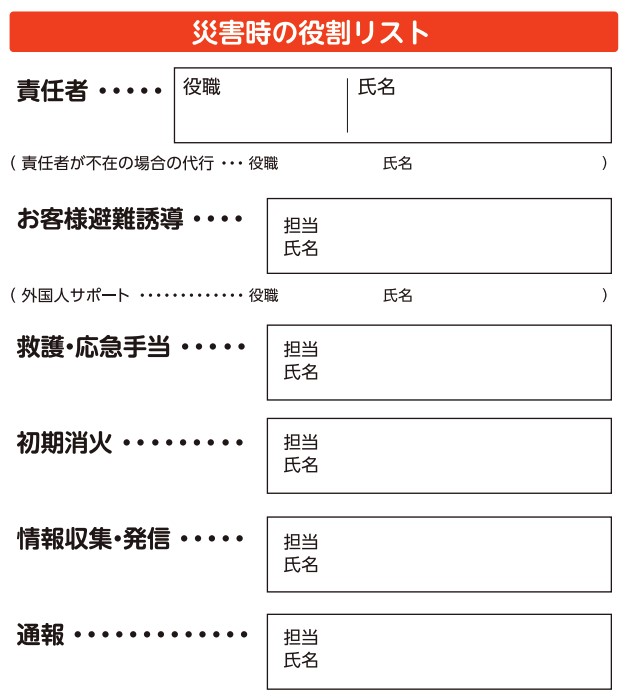

東京商工会議所新宿支部が、飲食店を主な対象とした「地震時初動対応マニュアル」を作成しています。まず、初動以前に徹底したいことがあります。店内で災害時の「役割リスト」を作っておくことです。下のフォーマットを参考にしてください。

災害時の役割リストの例

(出所:東京商工会議所新宿支部「地震時初動対応マニュアル」p6)

飲食店の場合、アルバイトを指名しなければならないことも出てくるでしょうが、複数人をそれぞれの責任者に割り当ててうまくシフト調整をしたいところです。応急手当や初期消火には知識も必要ですから、バイトリーダーなどには自治体が無料で主催する防災講座などを経験させておくとなお良いでしょう。

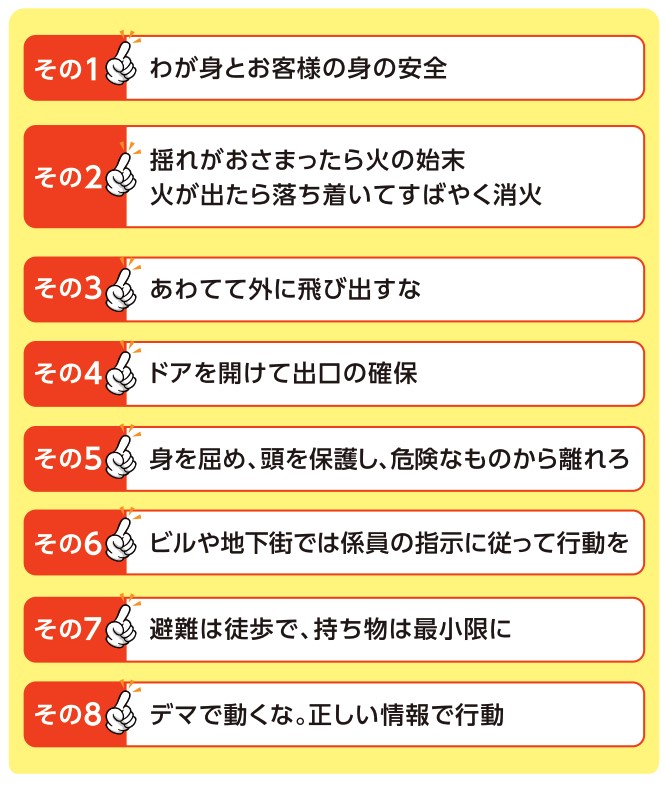

◇発生時の具体的な初動

その上で、地震発生時の初動を東京商工会議所のマニュアルを元におさらいしていきましょう。まず、8か条です。

(出所:東京商工会議所新宿支部「地震時初動対応マニュアル」p9)

上の役割リストと一緒に従業員の目に入るところに掲載しておきたいものです。そして、緊急地震速報が発表されて以降の対応行動はこのマニュアルにわかりやすく掲載されていますので、ぜひダウンロードしていただきたいと思います。

1)緊急地震速報が発表された段階でガラスや什器から離れ、姿勢を低くして持ち物などで頭を守るようにする

2)地震が発生したとき、大きな揺れがおさまるまでは外に飛び出さないように声掛けをする

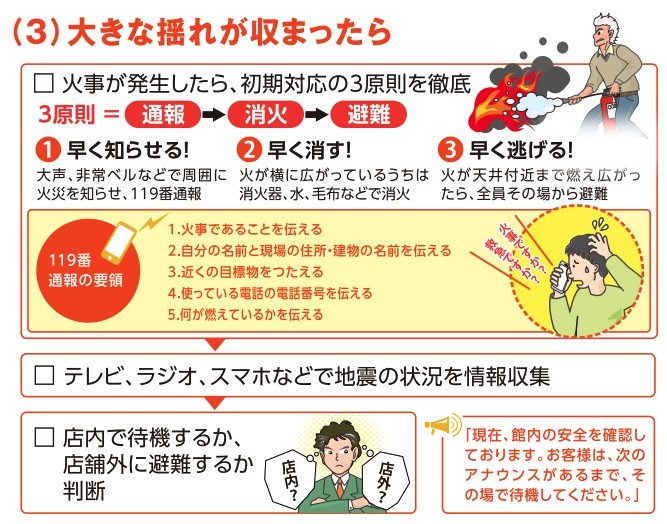

3)火事が発生した場合は、

・「大きな揺れが収まってから通報→消化→避難をする」

・火災の119番通報の要領

などの基本かつ注意の必要な項目が重点を押さえた形で紹介されています。「思い込み」を改めるきっかけにもなるでしょう。アルバイトを含め全従業員が共有しておきたいマニュアルです。

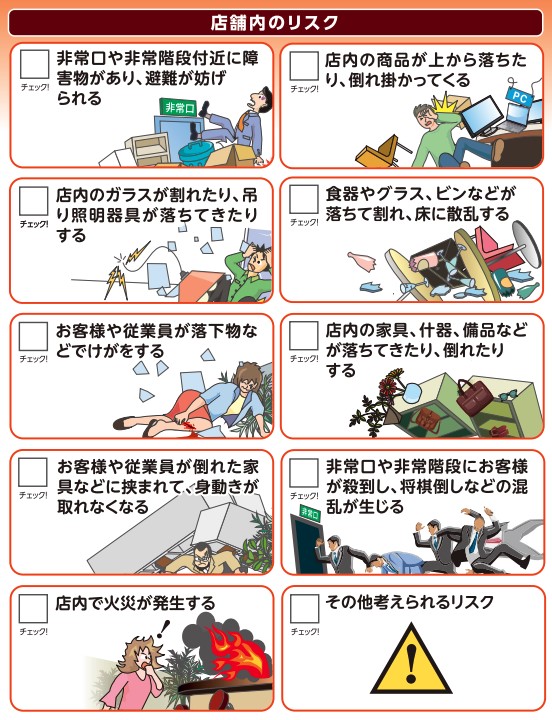

店舗内に潜む災害リスク

(出所:東京商工会議所新宿支部「地震時初動対応マニュアル」p11)

なお、マニュアルにはありませんが通報に関して気を付けておきたいのは、経営者ならば自分の店舗の住所はすぐに伝えられますが、アルバイトは決してそうではないということです。店舗の住所はいつでも誰でも正確に伝えられるように、わかりやすいところに大きめの文字で、地名にはふりがなをつけて掲載しておきましょう。

◆飲食店が巨大地震に対して備えるべきこと

では、日頃からできる備えについてさらに深掘りしていきましょう。

◇店舗のリスクを把握しておく

まず現時点でできるのは、店舗のリスク管理です。店舗内、テナントビル内と2つの側面からチェックしておく必要があります。こちらもマニュアルから抜粋すると、下のようなものがあります。

店舗内に潜む災害リスク

(出所:東京商工会議所新宿支部「地震時初動対応マニュアル」p4)

飲食店は特に食器などガラス類を多く使う場所ですから、ガラスによる怪我のリスクが他よりも大きいと言えるでしょう。ただ、割れ物を緊急地震速報が流れてから移動させるのは不可能と考えてください。

日頃からなるべく割れ物は低めの位置に設置する、店内のデザイン上不可欠なもの(バーのボトル棚やインテリアとしてのボトル飾り、イタリアンでの厨房上のワイングラスなど)はお客さんや従業員の完全な頭上に来ないよう配置したり滑り止めや固定をしておいたほうが災害時のリスクを軽減できるでしょう。さらに、テナントビルなど建物自体には下のようなリスクがあります。

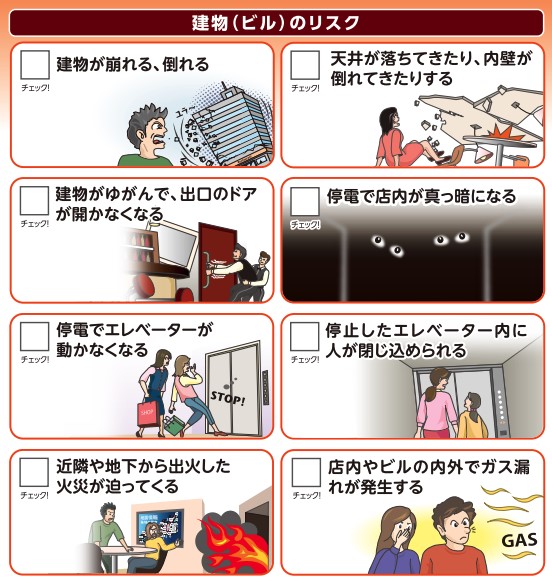

建物に関する災害リスク

(出所:東京商工会議所新宿支部「地震時初動対応マニュアル」p3)

「建物の倒壊」はさすがに明確に予測できるものではありませんが、上の項目のなかで注意したいのは「建物がゆがんで、出口のドアが開かなくなる」というシチュエーションです。

これは日頃あまり想像しないことでしょう。よって地震発生の際にも、まず出口の確保をするということは意識しておきましょう。ドアが開かなくなる前に開けておくというのは基本動作にしたいものです。

◆見逃されがちな「外国人観光客への対応」

もうひとつ、巨大地震への備えとして必要なのが、外国人観光客への対応です。言葉が通じにくいというだけでなく、大地震について知ってはいても経験したことはありません。ですから実際に地震が発生した場合にパニックになるのは間違いありません。あるいは、被害の想像がつかずに「甘い」行動を取ってしまうこともあるでしょう。

真っ先に逃げようとして出口で将棋倒しが起きたり、エレベーターを使おうとして閉じ込められたりと、わたしたちとは違う行動を取る可能性が大いにあります。「ことの深刻さ」や「必要な冷静さ」は共有できないと考えてください。

そこで、国土交通省が「災害時指さしシート」や「外国人旅行者を対象にした避難誘導マニュアル」を公表しています。印刷すればすぐに使える内容になっています。

国土交通省の「指さしシート」の一部

(出所:国土交通省「簡易版 災害時指さしシート(車内案内用)組み立てマニュアル」)

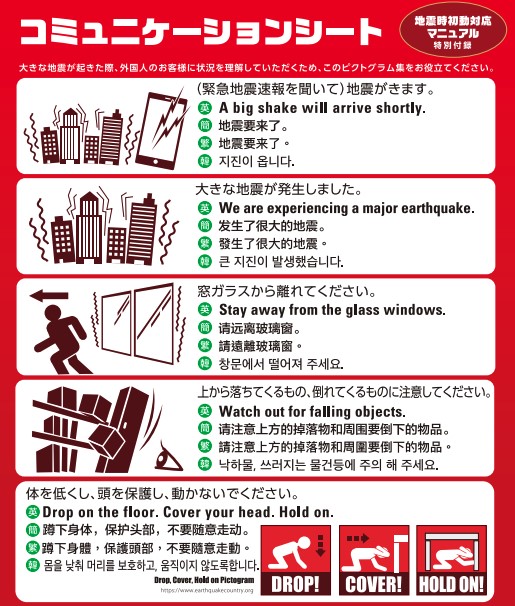

東京商工会議所も上記に紹介してきたマニュアルの付録として「コミュニケーションシート」を公表しています。ピクトグラムで分かりやすくなっているのでこちらもチェックしてください。

東京商工会議所の「コミュニケーションシート」の一部

(出所:東京商工会議所「コミュニケーションシート」)

ただ、これらのシートは、発災してから配布しても遅い可能性があります。よって、必要に応じてテーブルやメニューに添付しておき、料理の待ち時間に目に入るようにするというのもひとつの手段かと思います。

◆避難経路としての飲食店の役割も

ここまで自分の店舗の防災についてご紹介しましたが、飲食店にはさらに役割があります。近隣の店舗が被災した場合のヘルプや帰宅困難者に対し、可能な限り水や食べ物などの提供ができればベストです。飲食店の場合、停電で食べ物を腐らせるよりは、可能な範囲で被災者に提供したほうが良いという考え方もあるでしょう。もちろん、無理のない範囲で行いましょう。安心して利用できる、頼れるお店を目指していきましょう。

東京商工会議所のマニュアルのリンクを再掲しますので、チェックしてください。

清水 沙矢香(しみず・さやか)

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアや経済誌に寄稿中。

- ニュース・特集最新記事はこちらから

「ニュース・特集」の関連記事

関連タグ

関東初上陸!北海道生仕立てドーナツ専門店 「MILK DO dore iku?...

関東初上陸!北海道生仕立てドーナツ専門店 「MILK DO dore iku?...

![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)