上野御徒町で飲食店を開業「北の玄関口で文化人ゆかりの名店を堪能!」上野駅編Part1

長きに渡り「北の玄関口」と呼ばれ、東京よりも北へ向かう鉄道の始発駅として多くの歌謡曲などにも歌われてきた上野。

高度経済成長期の日本を支える交通網の中心として発展。その利便性はもちろん、文化的な施設や公園も多く、外国人観光客にも人気の街となっている。街中には文化人の愛した古き良き名店、筆者が勝手に名付けた「文化人グルメ」も多いのが特徴だが、そんな老舗店も今の時代に合わせて進化しているのだとか。今回はどんな発見があるのか!?文化人グルメを中心に散策をスタート。

上野・基礎情報

乗り入れている路線▼

JR山手線、京浜東北線、宇都宮線、高崎線、常磐快速線、上野東京ライン、東北新幹線、京成本線、東京メトロ銀座線

近辺の主な主要都市▼

東京駅(JR山手線にて10分)・渋谷駅(東京メトロ銀座線にて28分)

商業施設・チェーン店情報▼

・商業施設…アトレ上野、上野マルイ、エキュート上野、UENO3153、上野の森さくらテラス上野アメ横商店街

・飲食店チェーン店…サイゼリヤ、ガスト、松屋、吉野家、丸亀製麺、ウェンディース・ファーストキッチン、ケンタッキーフライドチキン、マクドナルド、バーガーキング、BECK’S COFFEE、サンマルクカフェ、ドトールコーヒー、スターバックスコーヒー、CAFE de CRIE、 等

イベント▼

うえの桜まつり、うえの夏祭り など

そもそも上野ってどんな街?

上野といえば、やはり北の玄関口として多くの乗降客に利用されていたイメージが強い。「♪上野発の夜行列車~」などのように昭和歌謡曲にも頻繁に登場していたため、その名は全国区。

リニューアルを続けながら現在の駅舎になっているが、その歴史は明治まで遡る。上野寛永寺を拠点とした戦争がおこり、荒廃した上野の地に日本で初めての公園が作られ、上野駅の建設につながり1883年に上野駅が開業、その後街が徐々に発展することとなった。

そんな駅構内のアトレ上野には世界中にファンがいると言われる「Hard Rock Cafe」や、2025年3月に「ブラッスリーレカン」からリニューアルを遂げ、銀座レカンによる芸術と食の融合が体験できる「The Arts Fusion by L’ecrin」が。どちらも改札を出たすぐの場所にあるため、観光客にとっても魅力的だ。

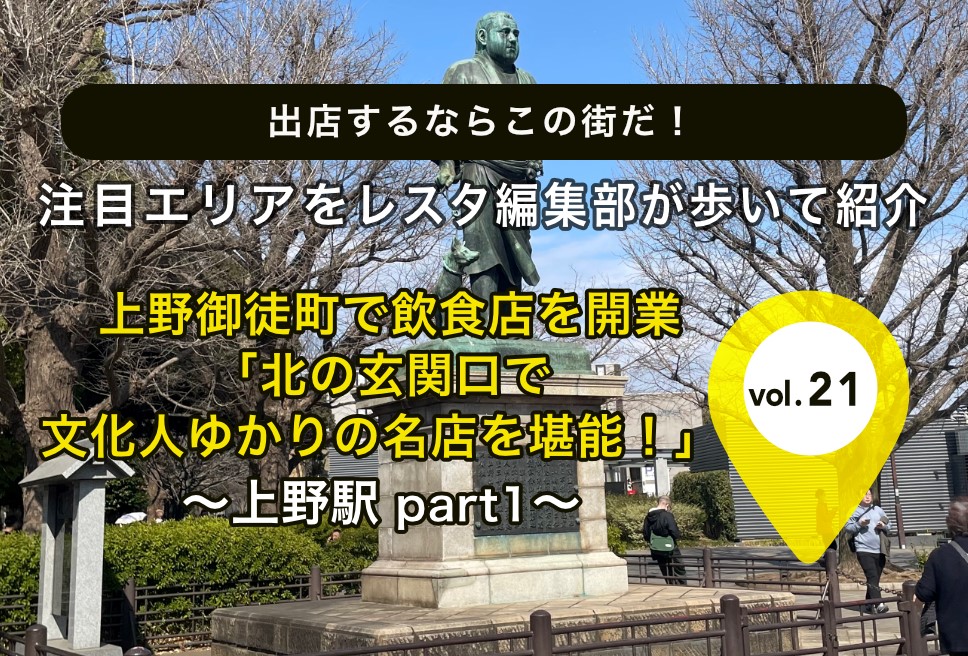

上野の象徴とも言えるのが「上野恩賜公園(上野公園)」。こちらは前述の1873年に日本で初めて公園と指定された場所で、世界に文化と芸術を発信する文化の森として積極的な取り組みも行われている。待ち合わせ場所としても使われることの多い西郷隆盛像は、彫刻家・高村光雲の作。

公園内には東京国立博物館や国立西洋美術館、国立科学博物館といった文化施設が多数あり、多くの人で賑わいを見せている。

パンダでお馴染みの「上野動物園」や、創建400周年を迎える「寛永寺」とその関連施設にも多くの観光客が訪れ、上野公園の来訪者数は年間で1000万人を超えるのだとか。

公園内には「スターバックスコーヒー」や「EVERYONES CAFE」といった休憩可能なカフェも併設。近隣の方々の散歩コースに取り入れられることも多いのだとか。

上野公園に食事に訪れる人もいるのはご存知だろうか。「韻松亭」は豆腐や季節の新鮮な食材を使った料理が中心の懐石料理店。なんと明治8年創業で、公園を訪れる市民にも飲食店が必要と考えた政府の進めで誕生。日本画の巨匠・横山大観がオーナーを務めた時期もあるのだとか。太宰治や渋沢栄一も愛したと言われるのが明治5年創業、日本で最古の西洋料理で洋食文化の草分けとして名高い「上野精養軒」。不忍池を一望できる丘の上に建ち、そのアイコンとも言われるドミグラスを使ったビーフシチューやハヤシライスは不動の人気。

「不忍池」にはレンタルボートもあり、ファミリー客も多い。そして、そろそろ開花を迎える上野名物の桜も、つぼみが膨らみはじめてきた季節。美しい景色も堪能できる上野は、前述の通り文化人が愛した名店がいっぱいなのだ。それでは街中にて文化人グルメ探しをスタート。

上野が発祥!?文化人お気に入りの老舗の高級店からコスパ最強のお店まで注目のとんかつ店が揃う

筆者は、個人的なとんかつ御三家を決めているほど、上野といえば、とんかつの印象が強い。調べてみたところ、どうやら豚肉が普及しはじめた20世紀初頭に登場したポークカツレツから派生し、1924年にかつて上野御徒町にあり第二次世界大戦にて廃業した「ぽんち軒」から誕生し、その後、近隣に広まったのではないかとされている。

まずは、とんかつの歴史を語るのに欠かせないのが「ぽん多本家」。こちらのお店は1905年創業で創業者は、とんかつ発祥の「ぽんち軒」でコックを務めていた方なのだそう。白い衣が特徴のカツレツだけでなく、名物のタンシチューも人気で池波正太郎や白洲次郎・正子夫妻などが通われていたのだとか。

創業は1946年と、なかなかの歴史がある「蘭亭ぽん多」は、ぽん多本家の暖簾分け店などではないとのことだが、メニューに並ぶのは白い衣のとんかつや、タンシチュー。その味は、とんかつ好きの間で好みが分かれるところだ。

「蓬莱屋」の創業は1912年頃とされていて、こちらはヒレカツ発祥の店と言われている。開業当初は上野松坂屋の脇で屋台営業だったそうだが、現在の地に店舗を構えたのは1928年。とんかつを揚げる直前に丁寧にふるいにかけ、きめ細かくしたパン粉を使うのが特徴で、品の良い仕上がりに。そしてこちらには映画監督の小津安二郎が常連であったことが知られている。

森繁久彌主演の映画「とんかつ一代」の舞台にもなり、カツサンドを考案したのがこちら「井泉本店」。1930年に上野の地に根を下ろし、当時の下谷花柳界とのつながりも深かったため、芸者衆の口元が汚れぬようにとの気遣いから生まれたのだとか。花柳界との関係もあり、数々の有名日本画家も来店されていたそう。

「とん八亭」は1947年創業で老舗の顔ぶれから見れば後発のようではあるが、ミシュランガイド東京で2016年からビブグルマンに選出される名店。営業はランチのみという潔さで予約不可のため、2時間待ちもの日もあるが連日行列が絶えない。

上野のとんかつは老舗高級店だけではないのも嬉しいところ。アメ横商店街の路地裏に位置する「とんかつまんぷく」はサラリーマンの味方。1962年に洋食屋として創業以来、少しずつメニューを減らしてとんかつ店に。超極厚のロースカツは300gというボリューム。

2012年に創業の「とんかつ山家」は、とんかつ激戦区の上野において、とにかく安くて美味しいと評判。上野店の他にも御徒町店もあり、オープン時間にはどちらの店舗にも行列ができていた。

文化人が愛するのは、やっぱり蕎麦

文化人が好きなものといえば蕎麦を思い浮かべてしまうのは私だけではないはず。そんな蕎麦屋をやはり上野にも発見。

なんと1859年頃、江戸末期に創業されたのが「蓮玉庵」。斎藤茂吉や森鴎外、樋口一葉などといった文人と歌人に愛されたこの店は、コシのある二八蕎麦はもちろんのこと蕎麦前も楽しめる。

1899年に創業の「翁庵」は、菅原文太などの昭和銀幕スターに愛されたお店。敷居が高そうに見えるが、食券制となっていて親しみやすい。

アメ横商店街のすぐ近くにあるのが「上野藪そば」。前身となる店が1892年創業とのことで、その歴史は130年以上にもなる。店内で行われる蕎麦打ちの様子を見ながらいただくせいろは、少し濃いめのつゆがピッタリ。

2020年に創業したのは「ゆき庵」。香りも豊かでのど越しもよい蕎麦だけでなく、からりと揚げられた天ぷらも魅力。日本酒も豊富に取り揃えられていて、昼にも夜にも魅力的な一店。

湯島エリアに程近い「蕎麦酒場 角ヤ」は、上野から湯島近辺にてバーや居酒屋を展開するKADOYAグループの店舗。湯島の路地裏で蕎麦をつまみに酒を呑むなんて、ちょっとした文化人気分が味わえるかもしれない

不忍池でも獲れたとか?江戸を代表するグルメはうなぎ

寿司、蕎麦、天ぷらと並ぶ江戸の名物は「うなぎ」。栄養価も高く、丼にすれば時間がなくてもさっと食べられ、また、平賀源内の考案した「本日、土用の丑の日」という売り文句も相まって、江戸周辺の水域で獲れたうなぎを江戸前と呼ぶようになったとか。江戸の街中に流れる川でもうなぎが収穫できた時代に、なんと不忍池でもうなぎが獲れたことから、上野エリアにはうなぎ屋が多いのではないかとされている。

「伊豆榮本店」は徳川吉宗公の時代から不忍池の地に本店を構え、森鴎外をはじめとする数多くの文豪に愛された老舗うなぎ割烹。7階まで客席があることから、1日で約100kgのうなぎを仕込むのだとか。外はパリッと香ばしく、中はふんわりふっくら仕上がっているこちらのうなぎは、他県からもわざわざ食べに来るお客様も多いのだそう。

1949年創業の「龜屋一睡亭」は、江戸時代から続く和菓子店から料理屋に変革を遂げ、今では鰻会席の名店となっている。

1965年創業の「鰻かねいち」は、半世紀にわたって継ぎ足し続けている自慢のタレでいただく蒲焼が自慢。お手頃な弁当なども予約注文が可能で、良心的な価格もありがたい。

上野公園の東側に位置する「蒲焼割烹 根ぎし宮川」は1945年創業。数年前に建物自体がリノベーションされていて、エレベーターや障害者用トイレなども設置されたバリアフリー店。うな重とコースのほかに、アラカルトがあるのも魅力的。

洋食文化にも歴史あり

北の玄関口として多くの人が集まっていた上野に拍車をかけたのが、1927年に開業した日本初開業の地下鉄(上野―浅草間)かもしれない。当時の流行発信地であった上野や浅草は、元祖と言われる前述の精養軒を筆頭に、戦後間もない日本に訪れる洋食ブームの中心になっていったのではないだろうか。

1905年に料亭として開業した「黒船亭」は、歴史を重ねた今はエビフライやビーフシチューなどが提供される洋食店。かつてはジョン・レノンとオノ・ヨーコ夫妻も訪れるなど、多くの文化人に愛され続けている。

前身の食堂が1924年創業という「じゅらく」。西郷隆盛像の下にあった大型店舗は閉店するも、現在でもアメ横商店街に洋食店を構え、元祖ファミリーレストランとして人々を楽しませている。

2000年に創業した「厳選洋食さくらい」は、ミシュランガイド東京でビブグルマンに選定されたこともある洋食店。老舗店の多い上野にあっても人気が高く、系列店の「キッチンさくらい」とともに行列店となっている。

疲れた時には休息が必要、甘味や喫茶店めぐりも楽しめる

上野周辺には文化人の愛した甘味屋や和菓子店も点在。そして、作家先生が原稿を書いていそう…と妄想の膨らむ昭和レトロな喫茶店も多数。

1913年に創業した老舗和菓子店「うさぎや」。芥川龍之介は永井荷風など多くの文化人に愛されたこちらの店の名物はどら焼き。昭和の初め頃から展開し始めたどら焼きは、皮がさっくりしているのが特徴。休日ともなるとどら焼き行列ができるのが当たり前になっている。

そして、餡のおいしさを多くの人に知ってもらいたいとの思いから2015年に誕生したのが「うさぎやカフェ」。こだわりの餡を使った甘味メニューはどれも心惹かれるものばかりだ。

甘味といえば、1909年創業の「甘味処みつばち」は外せない名店。手土産としてはもちろん、喫茶スペースが併設されているため、休日はいつでも行列が。ぜひとも夏に小倉アイスを食べてほしい。

「あんみつ みはし」は、上野公園の目の前ということもあり、公園からの帰り道に立ち寄る人が多く、季節のあんみつが提供されるのが楽しい。

「ゆしま花月」は1947年に小さな駄菓子屋として創業し、現在はかりんとう屋に。外はカリッと、中はサクッとした食感のかりんとうは、場所柄から落語家さんたちからも手土産として重宝されているのだとか。

次に喫茶店をめぐっていこう。まずは上野の三大純喫茶と巷で呼び声が高いのがこちらの3店舗。「古城」は1963年、「王城」は1975年頃、「丘」は1964年に創業され、都内でも珍しい老舗中の老舗。近隣の人には「古城派」「王城派」「丘派」と意見は分かれるようだが、共通して言えるのがレトロシックな内装にメロンソーダ、そして美味しいナポリタン、といったところ。ちなみに筆者は王城派だ。

「ダンケ珈琲店」は1977年創業で神戸生まれのアメ横育ち。写真の通りかなり小さな店舗ではあるが、バターの香るバターコーヒーが名物。同じく1977年創業の「ギャラン」は、当時の走行費用がなんと9000万円という豪華な内装が魅力の純喫茶。パフェはインスタ映えするとのことから若い女性客にも大人気。

1949年創業の「珈琲処ボナール」は、日本橋からこの地に2014年に移転。豆やカップにかなりのこだわりがある高級店で、カウンター席からは丁寧なハンドドリップの光景を堪能することができる。

今回は、「文化人」という少し違った角度から上野を散策してきた。実在する文化人の愛した店は、やはり歴史の重みを感じられることができ、なぜだか自分でも一句詠める気がしてくるから不思議なものだ。

芸術や文化の背景が強い上野の街は、そういった背景を学びながら思いを馳せてみるのも楽しいところだ。次回は上野の代名詞とも言えるアメ横商店街を中心に、上野から御徒町、湯島周辺を深掘りしていきたいと思う。

文・飲食店開業応援マガジン[RESTA(レスタ)]編集部

〇上野で物件をお探しなら「居抜き市場」で!

「開業ノウハウ」の関連記事

関連タグ

![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)