東京都が共通マニュアルを公表 カスハラの現状と他業種の対応も幅広く学んでみよう

2025年4月から「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行されました。それにあたって東京都は「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」を作成し公表しています。カスハラについては、どこまでが客側の正当な要望なのか、どこからが行きすぎたクレームなのか見極めるのは難しいところです。

そこでこのマニュアルを通じて、店としての方針を決めていきましょう。また近年は飲食業以外でも明確なカスハラ防止策を立てている企業があります。参考になる事例をあわせてご紹介していきます。

◆10人に1人以上がカスハラを経験

厚生労働省の2023年の統計によれば、過去3年間の企業におけるハラスメント相談の中で、カスタマー・ハラスメントのみ「件数が増加している(23.2%)」が「件数は減少している(11.4%)」より割合が高いことが明らかになっています。

ハラスメント相談件数の増加率

(出所:東京都「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(業界マニュアル作成のための手引) p4)

また、過去3年間に「カスタマー・ハラスメントを受けた」と回答した労働者は全労働者のうち10.8%となっています。*110人に1人以上が3年以内にカスハラを経験している計算になります。

◆「利用お断り」を明記

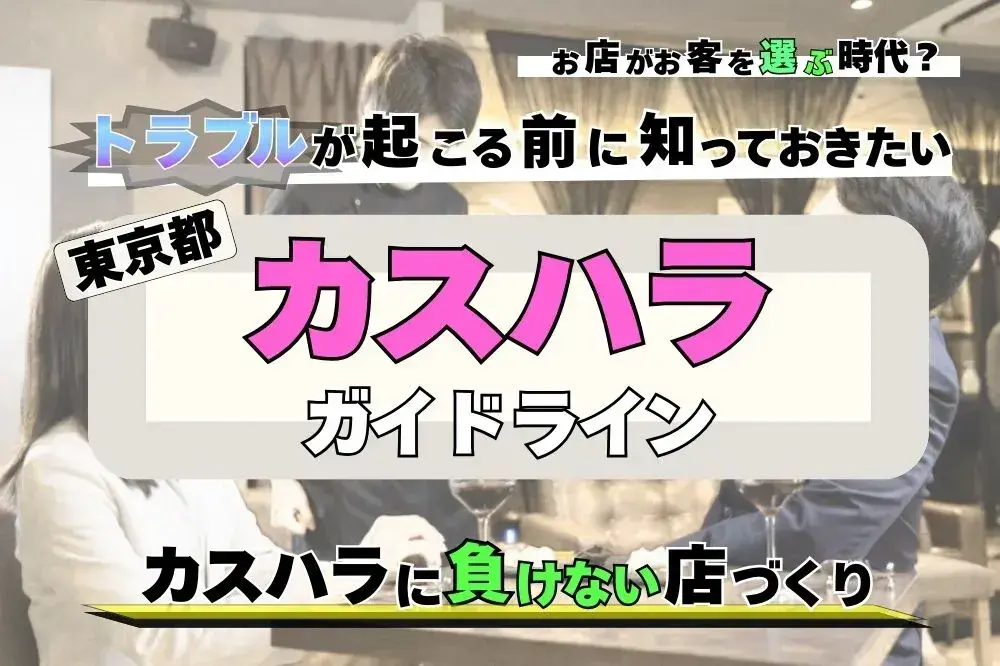

これまでも多くの企業がカスハラ防止のための指針を表明していますが、近年は企業側もより厳しい対策を講じるようになっています。その中で参考になるのがオリエンタルランドの事例です。今年4月にオリエンタルランドは「OLCグループカスタマーハラスメントに対する基本方針」を公表しました。その中ではカスハラに当たる行為を具体的に示しています。

オリエンタルランドが定めるカスハラ行為

(出所:オリエンタルランド「OLCグループカスタマーハラスメントに対する基本方針」)

注目したいのはまず(2)でカスハラに当たる行動を具体化している点です。行動を具体的に文書化することで従業員も「どこからがカスハラか」を判断しやすくなり、訴えやすくなります。

また「(3)その他迷惑行為の例」として、場外での誹謗中傷もカスハラ行為であると明記している点も画期的です。インターネット上での誹謗中傷は、場内での迷惑行為以上に企業にダメージを与える可能性があります。

コロナ禍にある著名人がマスクの着用を巡ってある餃子店とトラブルになった様子をSNSに投稿したところ、炎上して餃子店が一時店舗を閉鎖せざるを得なくなった一件をご存知の方も多いことでしょう。SNSの影響力を強く感じさせる出来事です。

なおオリエンタルランドはさらに、カスハラを行ったと認定した来場客については、グループが提供する他の施設でも利用を断ると明記しています。

◆運送約款を改訂してカスハラ削減に成功

また、大胆な方法でカスハラ防止策を実施した企業もあります。新潟市の万代タクシーは2025年1月に運輸当局の許可を得て運送約款を改定し、セクハラやモラハラといったカスハラへの対応を盛り込みました。*2

乗客に「運転者の尊厳を傷つけ、不利益を与え、脅威を与える行為」を控えるよう求め、運転手が注意してもやめない場合は「運送の引き受けまたは継続を拒絶する他、警察等へ通報する」とし、損害が発生した場合の賠償や慰謝料を請求することを明記しています。*3

この結果、女性ドライバーからは「お客さんの間で注意し合うこともあり、ハラスメントは減っている」との声があがっています。

はっきりと掲示することが功を奏したとも考えられます。飲食店であればWebサイトやトイレなどで、カスハラには厳重な対応をする、といったメッセージを強く発信するという方法があるでしょう。

◆企業のカスハラ対策義務化へ マニュアルを制定しよう

なお政府はカスハラに関して、企業に対策を義務付ける方針です。2025年の通常国会への関連法案提出を目指しています。*4

このような動きもありますので、これを機にカスハラ防止のマニュアル作りを始めてみるのが良いでしょう。東京都が公表した「各団体共通マニュアル」ではその方法が紹介されています。

例えば、

・よくある迷惑行為を抽出し、どのような行為がカスハラにあたるか共通認識を作ること

・統計データやアンケート調査を活用すること

・相談体制を整備すること

など、手順が具体的に記されています。

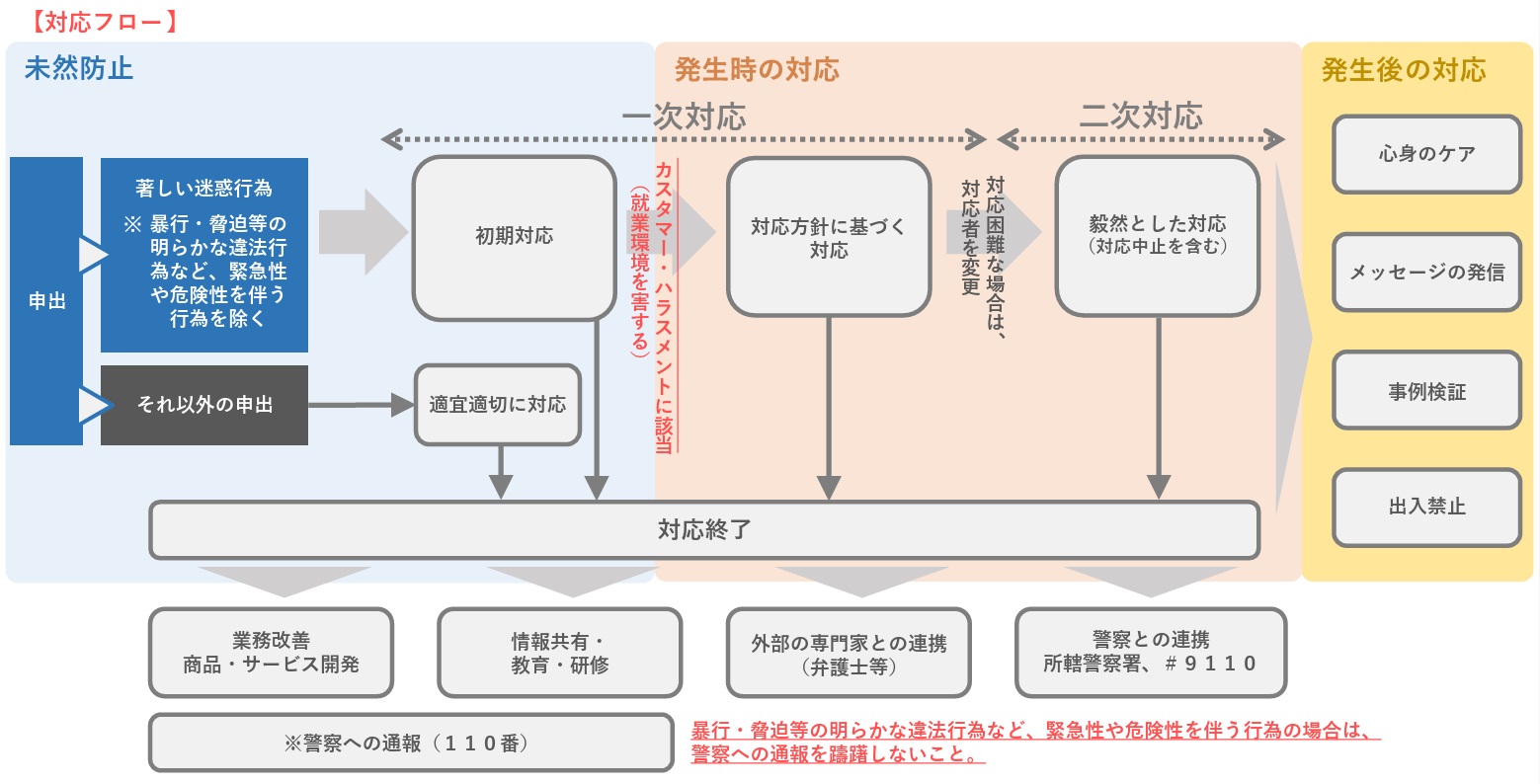

また、初期対応の手順を定める必要性についても紹介されています。

カスハラ発生時の対応フロー例

(出所:東京都「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(業界マニュアル作成のための手引) p41)

躊躇なく110番することも必要です。なお、携帯電話がつながりにくい場合などには、他のキャリアの携帯電話を借りるなど周囲からの協力を得ることも念頭に入れておきましょう。また、日頃から町内会などの地域の繋がりを利用して情報共有や共通マニュアルをみんなで検討し作成するのも有効的です。

カスハラに対しては発生時の対応もそうですが、カスハラを「させない強靭な仕組み」をどう構築するかが重要です。

*1 東京都「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」

*2 日本経済新聞「乗車拒絶・実態調査… 信越でもカスハラ対策広がる 採用にも効果」

*3 万代タクシー「一般乗用旅客自動車運送事業運送約款」

*4 時々ドットコム「カスハラ防止へ法改正 女性管理職比率、公表を義務化―厚労省」

清水 沙矢香(しみず・さやか)

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアや経済誌に寄稿中。

- ニュース・特集最新記事はこちらから

「ニュース・特集」の関連記事

関連タグ

![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)