日本の広範囲に大被害の想定 南海トラフ地震への備え、飲食店では何が必要?

日本で比較的直近に起きると推定されている大災害が「南海トラフ地震」です。

静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘にかけての太平洋側の広い範囲にまたがる「南海トラフ」で発生する地震で、その規模はマグニチュード8から9クラスと予測されています。今後30年以内の発生確率は80%程度と高く見積もられており、2024年8月8日に初の南海トラフ地震地震情報「巨大地震注意」が発令され大混乱が生じたことは記憶に新しい人もいるでしょう。

今回は、この巨大地震に備えて飲食店は何をしておくべきかを具体的にご紹介していきます。

◆南海トラフ地震の被害想定

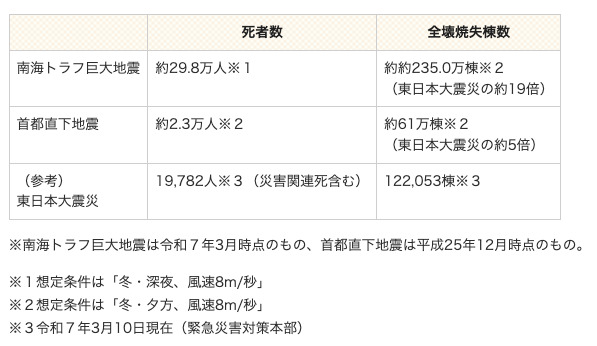

南海トラフ地震が発生したときの被害について、政府は下のような被害を想定しています。

(出所:内閣府「地震災害」)

被害の範囲は茨城、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄と広い都道府県に及ぶ想定です。

死者は約29.8万人、全壊焼失棟数は約235.0万棟で東日本大震災の約19倍にもあたります。

南海トラフ地震の特徴

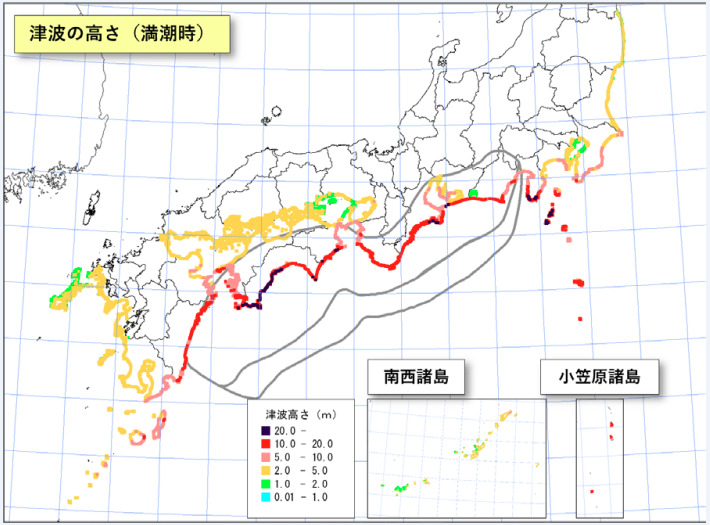

南海トラフ地震に特徴的なのは、まずは津波被害です。南海トラフ地震では関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波が想定されています。

南海トラフ地震における津波の想定

(出所:気象庁「南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ」)

高いところでは最大30メートルを超える津波も想定されています。

もうひとつは、発生後も巨大地震や津波が繰り返される可能性が高く、1週間程度の長い避難生活が必要になることです。また、南海トラフ地震臨時情報が発表されたときは揺れが来なくても当面は警戒を要します。

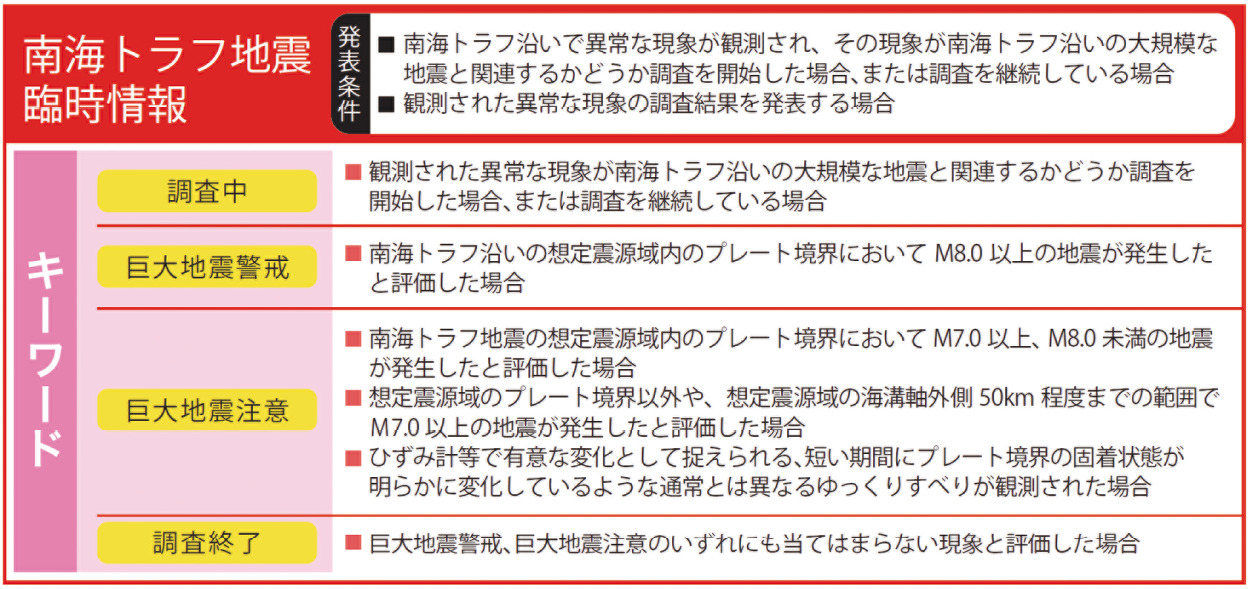

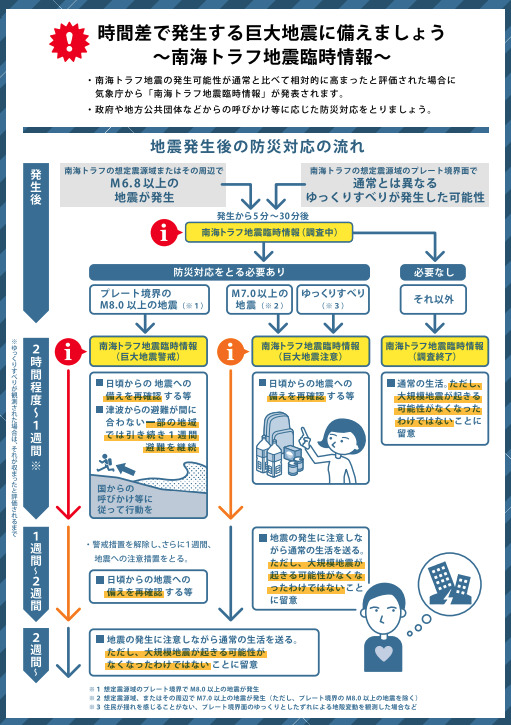

◆初動は「南海トラフ地震臨時情報」から

わたしたちは通常、大地震の発生を緊急地震速報で知りますが、南海トラフ地震は発生時に気象庁から発表される情報が大きく異なります。この点についてちょっとした知識が必要です。

まず南海トラフ地震臨時情報には4つのキーワードがありますので、最低限これは覚えておきましょう。

南海トラフ地震臨時情報のキーワード

(出所:内閣府「特集② 南海トラフ地震臨時情報とは ~その時私たちは何をすればいいのか~」)

2024年8月に発表されたのは「巨大地震注意」です。日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生したことを受けて発表されました。

南海トラフ地震の場合、想定震源域の観測が常時行われているため、大地震に繋がりそうなプレートの動きがあったときには即時に精査し、事前になるべく情報を発信する体制があります。よって臨時情報の発表から実際に地震が起きるまでタイムラグがあることも知っておきましょう。

その後の大まかな流れは下のようになっています。

南海トラフ地震臨時情報発表後の流れ

(出所:気象庁リーフレット p3)

2週間後までにわたって取るべき行動が紹介されていますので、気象庁のリーフレットを必ず確認してください。

◆飲食店が備えるべきことは?

さてここまでは、南海トラフ地震の概要について解説してきました。

飲食店の場合は具体的にはどんな備えができるでしょうか。

長い避難期間を想定

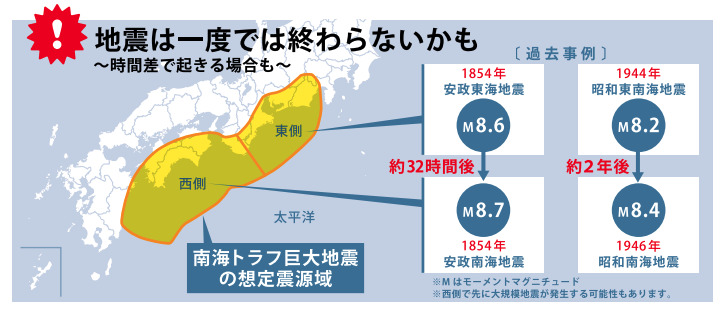

南海トラフ地震の想定震源域では、過去にも大地震が起きています。そこにはひとつの特徴があります。

南海トラフ地震想定震源域での過去の大地震

(出所:気象庁リーフレット p2)

同じ規模の地震が1854年の安政東海地震では32時間後、1944年の昭和東南海地震では2年後という、大きな時間差で起きるという傾向です。

よって避難生活が長くなります。お客さんや従業員が帰宅できないままその場で長期間を過ごさなければならないことも考えられます。ですので、店のキャパシティに合わせた備蓄が必要です。

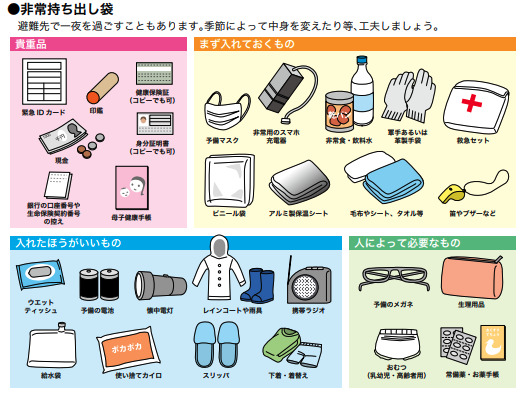

非常持ち出し袋の内容の一例

(出所:気象庁「マンガで解説!南海トラフ地震 その日が来たら・・・」 p15)

店に近い避難所へ誘導するにしても、ヘルメットなどの防具や水、紙類など食料はお客さんの数を想定した量を準備しておく必要があるでしょう。被害の規模が大きくなればなるほど、他の地域からの援助は行き渡りにくくなります。

また、食材は放置すると店の衛生環境に悪影響を及ぼします。電気やガスがストップした状態でも店内にある食材をいかに衛生的に提供できるかについて日頃から考えておきましょう。

街中でも孤立の可能性

また、大地震の際に起きる「孤立」は道路の寸断された地域のものだと思われがちですが、飲食店の密集する繁華街でも起きる可能性があります。

東日本大震災では福島第一原発が長時間にわたって電源喪失し、建屋が水蒸気爆発するという事態が発生しました。

電源喪失の発覚直後、電源車が現地に向かいましたが充電までに長い時間がかかっています。現地ではがれきが散乱していることで、電源車は建屋に接近できなかったのです。

これは繁華街でも起きる可能性があります。近隣のビルの損傷や倒壊などにより、がれきに阻まれて避難所に到達するのが困難になる可能性は念頭に入れておきましょう。

また、今年8月18日に発生した大阪・道頓堀のビル火災では、消防士2人が死亡しました。1階から順番に上のフロアに進んで消火活動をしていましたが、火災で崩落したフロアに取り残されたとみられています。*1

このビルは過去の立入検査で6項目の法令違反が指摘されていたということですが、火災によって取り残される人がいないよう、初期消火方法の確認や避難経路の確保には注意を払っておきましょう。

*1 産経ニュース「道頓堀・消防隊員2人死亡火災、現場ビル過去に法令違反6項目指摘 火災報知機不備など」

◆「役割リスト」と「マイタイムライン」を準備しよう

そして何よりも重要なのは、人の心の備えです。いくら物理的な備えをしていても、実際に有効活用できなければ意味がありません。

まず、大地震はいつ来るかわからないという前提で、事前に決められることは決めておくことです。

ひとつには「役割リスト」があります。

災害時の役割リストの例

(出所:東京商工会議所新宿支部「地震時初動対応マニュアル」 p6)

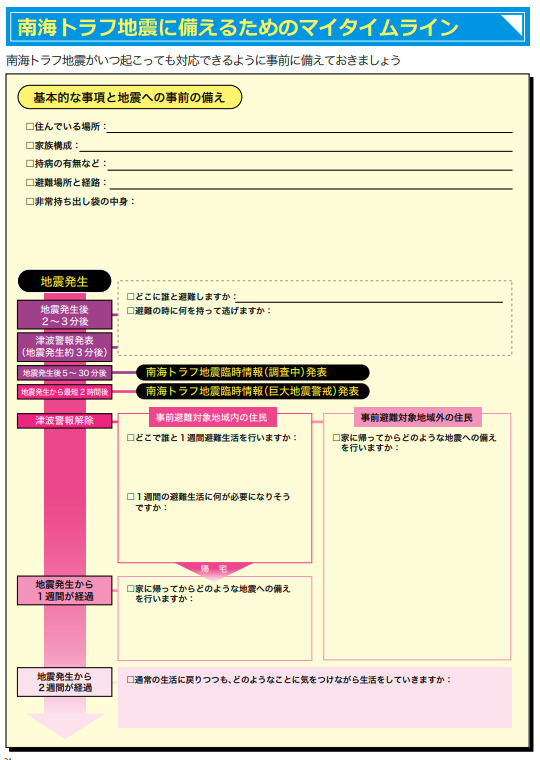

次に、南海トラフ地震対応の特徴として「長期戦」を強いられるということがありますので、臨時情報の発表後に誰がどのように行動するかのスケジュール設計が必要になります。

下のフォーマットは一般家庭用ですが、それぞれの店舗の立地などを考慮したアレンジを加えて利用すると良いでしょう。地震発生後から具体的な時間軸が示されているのが特徴です。

南海トラフ地震発生時の「マイタイムライン」の一例

(出所:気象庁「マンガで解説!南海トラフ地震 その日が来たら・・・」 p21)

南海トラフ地震についての情報が発表されたり、地震が発生した際の行動などについては、気象庁などがマンガでわかりやすく紹介したものがあります。こちらのリンクから読むことができます。まずこれを一読して概要をつかみ、自分の店舗では何ができるかを考えてみてください。

もちろん、ハザードマップなどで津波被害のリスクや最寄りの避難所を確認しておくことは必須です。

南海トラフ地震に関しては、「南海トラフ地震臨時情報」について正しく知りパニックを防ぐこと、発生から2週間程度までという長い時間に渡って行動計画を立てておくことが求められます。

清水 沙矢香(しみず・さやか)

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアや経済誌に寄稿中。

- ニュース・特集最新記事はこちらから

「ニュース・特集」の関連記事

関連タグ

![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)