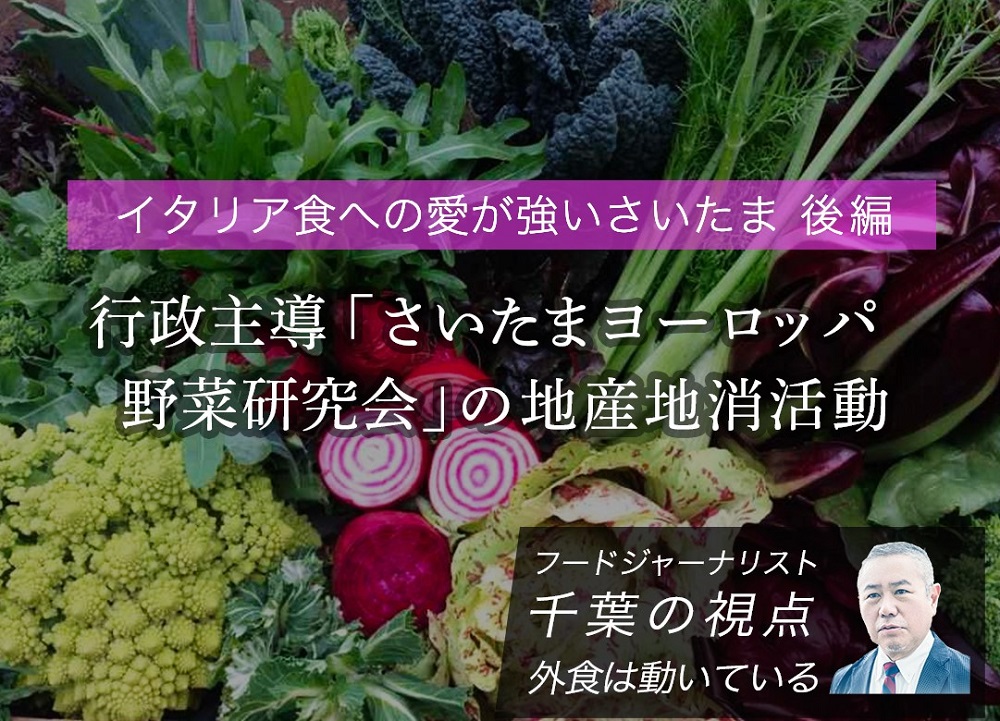

行政主導「さいたまヨーロッパ野菜研究会」の地産地消活動

イタリア食への愛が強いさいたま 後編

「さいたまヨーロッパ野菜研究会」のプライド

さいたま市内には「さいたまヨーロッパ野菜研究会」(ヨロ研)というものが存在する。これは、ヨーロッパ野菜をさいたま市内の種苗会社、若手農家、ホテル・レストランをつなげて地元で消費するというスキームを行政が主導となって行っているものだ。関係者にとってさいたま市を「日本の中でイタリアに一番近い街」という認識を強くしたのはこのヨロ研の存在と活動の深化によるものである。

これは2009年、地元の種苗メーカーのトキタ種苗からイタリア野菜の種「グストイタリアシリーズ」が販売開始されたことにはじまる。

この前編に登場した、サイタリーを主宰するノースコーポレーション代表取締役の北康信氏がこのように解説する。

「当時の代表的なイタリア野菜の種は、チーマ・ディ・ラーパという菜の花でした。日本で菜の花を使っているパスタはたくさんありますが、この菜の花は、実はチーマ・ディ・ラーパの代用品なのです。日本でこの野菜を入手するのは困難なので、しようがなく菜の花を使っているわけです。私は、日本でチーマ・ディ・ラーパを栽培するというのはすごいことだと思い、早速トキタ種苗にコンタクトを取って、生産者を探そうと思い立ちました」

さいたま農業の短所と長所を掘り下げる

行政側にも農業振興にかける思いがあった。これについて、さいたまヨーロッパ野菜研究会事務局の福田裕子氏(公益財団法人さいたま市産業創造財団)が解説する。

ヨロ研の構想の端緒は、2008年に農商工連携促進法ができたことであった。これは「農林漁業者と商工業者等が通常の商取引を超えて協力し、お互いの強みを生かして売れる新商品・新サービスを開発、生産等を行い、需要の開拓を行うこと」に取り組もうとする人々の事業計画策定や、認定された計画に基づいて実施する事業を、国や自治体が支援する、というものだ。

「そこで、改めてさいたまを振り返ると、市街地にはレストランがたくさんある。食品製造業もたくさんある。郊外にいけば畑がある。そこで『この中で何かできないものか?』と考えていました。保存のきくお茶やジャムではなくて、日持ちしない、フレッシュな状態の商品に魅力がある。では、なぜフレッシュな状態のものが提供できないのか」

レストランが地元の野菜を購入する場合、直売所に行くことになるが、レストランの人がランチとディナーの間、15時ごろ直売所に行くと、すでにほとんどの野菜は売り切れている。福田氏は「さいたまの農商工連携の解決のカギは物流にある」と考えるようになった。

さらに大きな課題、さいたまの農業には短所があった。

それはまず、1農家当たりの耕作面積が小さいこと(2ha未満が全体の約9割)。つまり、大規模につくってコストを下げる方法が無理ということだ。次に、夏が暑過ぎるため、真夏の農業は難しい。さらに地域ブランド力が低く、「京野菜」「鎌倉野菜」のように、地域名で価値をつけて売り出すことができない。

しかしながら、さいたま農業には長所もある。それは、浦和や大宮といった市街地や東京に近い。お客様の声や市場のニーズを聞き取りやすく、鮮度が命の商品を運びやすい。生産者一軒当たりの畑が小さい分、手間暇をかけることができる。地元に種苗メーカーや物流業者が存在する、ということだ。

こうして福田氏は、さいたまの若い農業生産者とさいたまのシェフの連携に向けて動き出した。勉強会に参加した数人の若手専業農家がイタリア野菜の試験栽培に挑戦していることが分かり、この若手専業農家たちとつながったことで、ようやく「ヨロ研」のメンバーが揃った。

地域社会にプライドがあるから長く継続できる

ヨーロッパ野菜をさいたまでつくることに、なぜ殊更こだわりを持つのか。北氏が解説してくれた。

「イタリア料理は野菜をたくさん使用する料理です。そして、日本からイタリアに相当な数の若者が料理の修業で行っている。どこの田舎町にいっても日本人がいる。そのような人たちが日本に帰ってくると、イタリア料理に使う野菜が日本にないことを実感する」

そこで、今都内のイタリア料理店で活躍している料理人は、ヨロ研の畑を見ると、皆「こんなにあるのか!」と感動するという。だから、需要は確実に存在していた。

現在、ヨロ研ではこれらの野菜を使用するさいたま市および近郊のレストラン70以上を紹介したガイドブックを作成してこれらのサポートを行っている。

ヨロ研の活動を知るに及び、生産から始まる地域おこしがそれに関連する人々の連携を強めて地域社会にプライドをもたらすという理由がよく理解できる。

だからこそ「日本でイタリアに一番近い街」を唱えるサイタリーは長く継続できるのである。

- 前編はこちらから千葉哲幸 連載第六弾(前編)

フードフォーラム代表 フードサービス・ジャーナリスト

柴田書店『月刊食堂』、商業界『飲食店経営』の編集長を務めた後、2014年7月に独立。フードサービス業界記者歴36年。フードサービス業界の歴史に詳しく最新の動向も追求している。「フードフォーラム」の屋号を掲げて、取材・執筆・書籍プロデュース、セミナー活動を行う。著書に『外食入門』(日本食糧新聞社発行、2017年)。

「ニュース・特集」の関連記事

関連タグ

![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)