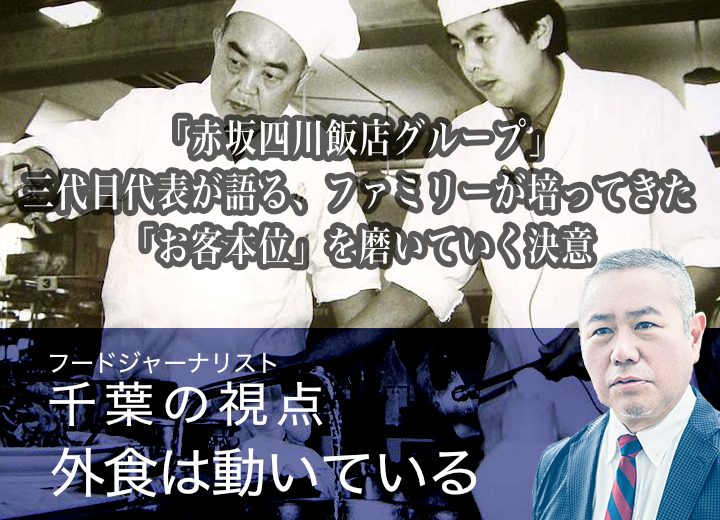

「赤坂四川飯店グループ」三代目代表が語る、ファミリーが培ってきた「お客本位」を磨いていく決意

「陳建一」という名前を挙げると、すぐに「料理の鉄人」を思い浮かべることだろう。1993年から始まったこの番組には三人の「鉄人」がいて、毎回挑戦者が、三人の誰かに料理の技を挑むというもの。その三人の「鉄人」の一人が「中華の陳建一」であった。番組が始まったとき、陳氏は37歳。「鉄人」と呼ばれるには存在感が若かったが、次第に、「中華料理の第一人者」として有名になっていった。

陳建一氏は、わが国に「四川料理」をもたらした陳建民氏の子息である。建民氏は貧しい幼少期を過ごし、料理人の技を磨き、さすらいの料理人となった。1952年に日本にやってきて、1958年共同出資で「四川飯店」を開業。70年に「赤坂四川飯店グループ」を設立した。同社は繁盛を遂げていき、わが国の「四川料理」の象徴となった。

その陳建民氏の後を継いだのが建一氏。そして、建一氏を継いだのが子息の建太郎氏(45歳)である。建太郎氏がグループの代表に就いたのは2014年12月、34歳であった。若くして、わが国の「四川料理」のパイオニアのトップに就いた。以来、丸10年を経たいま、どのような想いで社業に勤しんでいるのだろうか、その想いを伺った。

【祖父・建民氏と、父・建一氏。二人は「四川料理」の存在感を日本に定着させた】

【祖父・建民氏と、父・建一氏。二人は「四川料理」の存在感を日本に定着させた】

二代続いたグループを良い形で継続させていきたい

陳建太郎氏(以下、建太郎氏)が、「赤坂四川飯店グループ」を継承することを、初めて意識したのは、23歳の当時であった。建太郎氏は21歳で同社に入社して、そのわずか2年後のこと。このときに父建一氏が大病を患った。そのタイミングで「あとを継ぐ」ことを意識せざるを得なくなった、という。

このときの建太郎氏は、調理の技術はまだまだ、中国語も出来ない。当時は直営店が15店舗。たくさんの従業員とその家族が存在して、「これほど大きな船の舵を取ることが出来るわけがないと。強烈なプレッシャーを感じた」という。その後、建一氏は快復する。

建太郎氏にとって、建一氏は憧れの存在であった。中国語を流暢に使いこなし、中国現地のシェフと活発に交流していた。そして建太郎氏は、四川省に修業に行く機会を得た。

その後、3年弱で帰国して、同社の各店舗の現場に入り、スタッフやお客と接することに努めた。その過程で「自信」というものを感じるようになったという。

2013年のある日、建太郎氏は父建一氏から相談を受けた。「自分の眼が黒いうちに、是非お前に三代目を託したい」と。そこで、建太郎氏は「自分は三代目になるのだと、はっきりと意識するようになった」という。「自分は足りないものだらけ。でも、『四川飯店』は家業であり、『四川飯店』が大好きだし。このようなことが根底にあった」と語る。

父建一氏が二代目になったのは、初代の建民氏が他界したタイミングであった。当時の建一氏は無名の二代目であった。そこで、さまざまな想いを経験してきたようだ。建一氏は、建太郎氏に「お前にはそのような想いをさせたくはない」「料理も経営も、やれば出来る。俺には仲間がたくさんいるし、みんなでお前のことをバックアップするから」という。そこで、建太郎氏は「四川飯店グループ」を、より良い形で伝えていきたいと決意して、2014年12月「赤坂四川飯店グループ」の代表に就任した。35歳であった。

【三代目の建太郎氏。祖父・父が果たしていきた功績をリスペクトして「四川飯店イズム」をクレドにまとめた】

【三代目の建太郎氏。祖父・父が果たしていきた功績をリスペクトして「四川飯店イズム」をクレドにまとめた】

社内アンケートを取り、進むべき方向性を探る

建太郎氏が代表に就任して、最初に直面したことは「山積する課題」であった。中でも大変だったのは、「人が辞めていく」ということ。円満退社もあったが、そうではない退職のシーンがたくさんあった。「なんで、こうなるのか」と。

これらを突き詰めていくと、「労働環境」であった。とは言え、その悩みは、人によって、また全国に存在する店舗によっても異なっていた。「これらの理由が分からないのに、このまま進んでいくことが出来ない」と。建太郎氏は、たくさんの先輩に相談して、書籍を読んで、解決するための糸口を探っていった。そこで見えてきたことは、このようなことであった。

「私が調理技術を磨いてきたのは、『お客様を笑顔にしたい』という一点。そのためには、自分の時間を犠牲のするのは当然だろうと考えていた。これを経営者の立場で考えると、従業員はみな、それぞれ環境が異なっていて、置かれている状況も違うということを理解しなければいけない、と。そのための行動を実行していった」

その第一弾は、社内でアンケートを取ること。内容は、ずはり「あなたは、四川飯店のことが好きですか? 嫌いですか?」である。これは匿名のアンケートで、回答した人は3分の2に達していなかった。回答してくれた人の中には厳しい声もあった。「会社が、四川飯店をどのようにしていきたいのか、そのビジョンが見えない」という声が存在した。このような声が、会社の改革に動き出す、大きなきっかけとなったという。

【「赤坂四川飯店グループ」の象徴的な存在である「赤坂四川飯店」】

【「赤坂四川飯店グループ」の象徴的な存在である「赤坂四川飯店」】

父建一は、最高の料理人であり、エンターテイナー

建太郎氏は「会社の改革は、自分一人ではできない」と考え、選抜メンバー10人を集めて、「未来会議」という名称で、1泊2日の合宿を行った。これからの「四川飯店」を良い存在としていくために、現状の改善点をポストイットに書き出して、白板に張っていった。膨大な数になったこれらをカテゴライズしていくと、「労働環境」に収斂していったという。

しかしながら、ネガティブな話だけではなく、自分たちにとって素晴らしい部分も見えてきた。それは「四川飯店イズム」というモノ。これらを、その後、同社のクレドとして文字化した。一つは「菜心是愛(ツァイシンツーアイ)」。もう一つは「低賞感微(テイショウカンビ)」である。

まず、「菜心是愛」とは、「料理は愛情」ということ。父建一氏の話では、初代の建民氏はスタッフに常日頃、このようなことを言っていたという。「あなた、いま、彼女、つくる、いい!」と。この意味は、どんな状態にあっても、プロとして、常に「大切な人に届ける」という想いで料理をつくりなさい、ということ。それを「彼女が店にやって来ると、料理の盛り付けは丁寧に行う」という言葉で示している。

【「赤坂四川飯店グループ」の料理を象徴する「麻婆豆腐」】

【「赤坂四川飯店グループ」の料理を象徴する「麻婆豆腐」】

もう一つ「低賞感微」とは、建太郎氏の祖母が父建一氏に口酸っぱく言っていたことでもある。「低」とは、腰を低くすること。「賞」とは、相手を褒め称えること。「感」とは、ありがとうの気持ちを伝えること。「微」とは、にこやかに笑いかけること。このようなことを心掛けることが重要だ、ということだ。

そして、父建一氏の仕事の対する哲学と、その行動力をリスペクトした。建一氏は、宴会の料理を必ずチェックした。赤坂の四川飯店しかり、イベントで地方に行ったときも。それぞれの状況は、すべてが異なっている。ここで、必ずチェックをした。そして、お客のすべての円卓に赴いて、挨拶をした。500人の宴会の場合、円卓は50卓になる。1テーブルに挨拶を1分行なったとして50分かかる。料理をチェックしていて、時間が空くと、必ずお客のところに行って、「今日は、来てくださってありがとうございます」と。お客には「どう? おいしい?」と。「これ、俺がつくったのではなく、建太郎がつくったんですよ」と、落ちを付ける。

お客から、一緒に写真に写ってほしいと言われると、笑顔になる。サインにも応じる。そして、最後のお見送りもする。「父は、最高の料理人であり、エンターテイナーでした。お客様のことが大好きでした。四川飯店のファンの方々は、料理の味もそうですが、このような空間を楽しみにしてくださっていたのですね」これこそ、ファミリーが培ってきた、おもてなしの空間であり、「赤坂四川飯店グループ」の社風である。これらをさらに磨き上げていくことに、建太郎氏は日々取り組んでいる。

【次世代を担うスタッフの技を披露する場として「未来シェフ」のイベントを設けている】

【次世代を担うスタッフの技を披露する場として「未来シェフ」のイベントを設けている】

千葉哲幸(ちば てつゆき)

フードフォーラム代表 フードサービス・ジャーナリスト

柴田書店『月刊食堂』、商業界『飲食店経営』の編集長を務めた後、2014年7月に独立。フードサービス業界記者歴三十数年。フードサービス業界の歴史に詳しく最新の動向も追求している。「フードフォーラム」の屋号を掲げて、取材・執筆・書籍プロデュース、セミナー活動を行う。著書に『外食入門』(日本食糧新聞社発行、2017年)。

「ニュース・特集」の関連記事

関連タグ

![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)