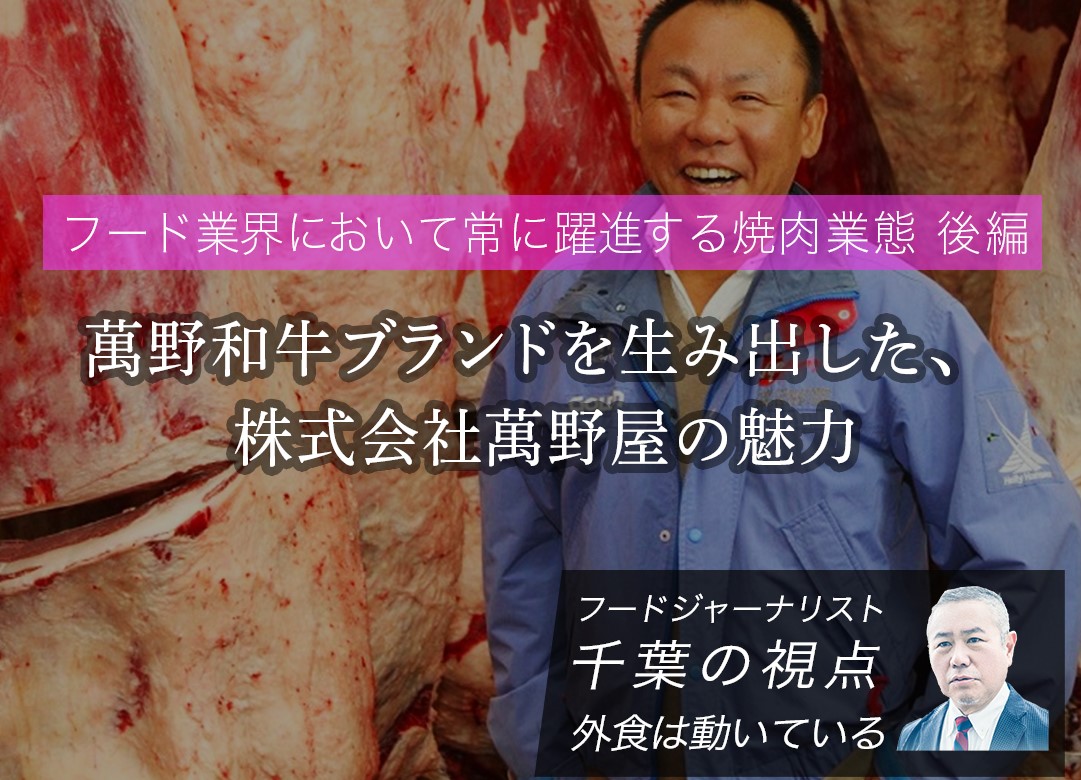

「製造業」と「飲食業」を同時に営む経営者の、未来型飲食業のバランス感覚

川崎駅近く、仲見世通りは居酒屋の繁盛店が競い合う賑やかな通りである。各店舗の接客は丁寧で、お店の空気に「おもてなし」を感じる。

筆者はこの通りの中で、2階に「ごう」という看板が隣りあっているところを眼にして、見上げていた。すると、キャッチをしていた若い店員が、こう語り掛けてきた。「いま、お席空いていますよ」と。その「ごう」の一つに入ると、焼鳥居酒屋であった。中央にオープンキッチンの焼台があり、それをカウンター席が囲み、テーブル席が設けられていて、ほぼ満席だった。店内で働く人と、お客とに一体感があった。「感じの良いお店」という印象が残った。

【川崎駅近く「仲見世通り」の2階に、2店舗並んている様子】

【川崎駅近く「仲見世通り」の2階に、2店舗並んている様子】

このお店「ごう」を運営しているのは、株式会社ネクストグローバル(本社/横浜市鶴見区、代表/時吉宏昌)。同社は飲食業としては異色である。それは、同社代表の時吉宏昌氏(48歳)は、同社と同時に、製造業の時吉工業株式会社の代表も務めている、ということ。この両社に資本関係はなく、それぞれ個別に事業を進めている。筆者は時吉氏に取材をする機会を得て、この異色の経営者が営む飲食業の意義について考えた。

製造業の一方で、ふと「自分は、板前になりたかった」と

時吉氏の生家は、板金業の時吉工業が家業であった。時吉氏は大学時代にヨット競技の選手をしていて、日本代表にも選ばれた。とにかくヨット漬けの毎日だったことから、卒業する時期になっても就職する気持ちがまったく持てなかったという。大学を卒業して、実家に帰ってモラトリアム生活を過ごしていた。

それを見かねて父が、「家の仕事をしろ」と。そこで板金業の仕事を手伝うことになるのだが、会社にいる職人からは「社長の息子がやってきた」という感じで受け止めらた。そこで時吉氏は、「とにかく彼らから、認められる存在にならないといけない」と、一生懸命に働いたという。

時吉氏が毎日行なったことは、職人が仕事を終えて帰ったら、彼らが翌朝出社してきて、すぐに仕事に取り掛かることができるように、作業の段取りを整えることであった。こんなことを3年ほど続けていたところ、ある職人が、「仕事が楽になった」と言ってくれたという。自分が、職人のために毎日続けてきたことによって、働きやすい職場になってきているのでは、と思うようになったという。

そんなことがあってから、ふと、「自分は昔、板前さんになりたかった」という想いがこみ上げてきたという。当時の時吉氏は20代の後半で、「いまから板前の修業はできない」と。でも「経営はできる」と考えて、飲食業への想いが募っていった。

こんなことを、周りの人に相談していた。あるとき、焼鳥の修業経験のある人物と出会う機会があった。その人物と意気投合して、「やってみますか?」と。こうして、2005年10月に焼鳥居酒屋の「ごう」元住吉店をオープンした。これ以来、川崎・横浜を中心に、客単価4000円あたりの焼鳥居酒屋の店舗展開を進めていった。現在国内ではすべて直営で、「ごう」以外の飲食店を含めて14店舗となっている。

【ネクストグローバル代表の時吉宏昌氏。製造業の時吉工業の代表も務める】

【ネクストグローバル代表の時吉宏昌氏。製造業の時吉工業の代表も務める】

「お客様に喜んでいただくことを、どんどんおやりなさい」

筆者は、時吉氏に「製造業の事業が、飲食業に役立っていることはあるか」と尋ねた。時吉氏は、こう答えた。

「製造業と飲食業は、まったく別の業界で180度違う、というより『170度違う』いう感覚でしょうか。この10度という微妙な緩さというのは、やはり両方とも『商売』の感覚が重要だということですね」

「自分も、いろんなことに飛びつきたがるタイプなので、ふと『自分は昔、板前さんになりたかった』という感覚で飲食業を手掛けました。それは、飲食業を単に『楽しそうだ』と思って始めたのではなく、時吉工業という製造業を営んでいて、商売の厳しい部分と向き合っているからこそ、飲食業という商売のあるべき姿を追求しているのだと思います」

「私が考える『飲食業』とは、『おいしい』ということが最低限重要なことです。そして、何を食べるかではなくて『誰と食べるか』ということです。店にとって重要なことは、お客様が店の中で楽しい時間を過ごして、お帰りになるときに『感じの良いお店だったね』と思っていただくことなのです」

そこで、お客から「感じの良いお店だったね」と思ってもらうために、ネクストグローバルの店舗では、店長や焼師に裁量権を与えている。時吉氏は「お客様に喜んでいただくことを、どんどんおやりなさい」と伝えている。

こうして、同社の店舗では、同じ焼鳥居酒屋の「ごう」であっても、お店ごとに串の打ち方や商品名が違っていたりする。鶏の首の肉は「せせり」といっている店もあれば「ネック」であったり、という具合。時吉氏はこう語る。

「それを私は、バラツキだと考えません。焼師それぞれの『個性』なんですね。彼らの焼鳥を食べていて、その焼師の人柄が感じられます。同じ食材で、同じ装置によって焼鳥をつくったとしても、焼師によって出来上がりが違う。私はそのようなことを尊重して、飲食業を運営しています。基本は、『自分たちが楽しいと感じられるやり方で、店を運営してください』ということです」

【焼師、接客係等々、それぞれの担当者の動きに「プロ」を感じさせる】

【焼師、接客係等々、それぞれの担当者の動きに「プロ」を感じさせる】

飲食業の「プロ」の向上心を尊重する店舗運営

「私が飲食業を経営しているのは、サラリーマンを育てるためではなくて、自立した職業人になってほしいと考えているからです。ですから、各店のリーダーには、メニューの組み立てから、原価計算も自分たちで行ってもらう。それを『焼鳥』という商売を軸にして組み立てていくのです」

同社が、各店舗のリーダーに裁量権を与えているということだが、「なんでもかんでも、何をやってもいい、ということではない。店舗の主力商品である「焼鳥」においては、焼師のエキスパートが1人いて、この人物が焼師の全体を見ている。

【他社が運営する横丁業態に、小型店舗を出店している】

【他社が運営する横丁業態に、小型店舗を出店している】

ここまで記事を読んで、「具体的な特徴が書かれていない」と思われる読者もいるであろう。筆者は、是非同社の「ぐう」を体験してほしいと思っている。

今日、中途採用で飲食業に入社するという場合、「飲食業経験ゼロ」という人材はほとんど皆無ではないか。基本的にみな「プロ」である。飲食業が目指すものは「お客様に喜んでいただくこと」であることを、みな心得ている。飲食業で働きたいと思っている人は、これを全うすることに「自己実現」を感じている。店舗のすべてに「一律」を求めず、店舗で働く「プロ」の一人一人の向上心を尊重する店舗運営の在り方に、これからのチェーン店のあるべき姿を感じた。

ちなみに、同社では韓国に現地法人を2013年に設立。日本でいえば、東京・六本木に相当するソウル・梨泰院(イテウォン)を中心に、直営2店舗、FC12 店舗を展開している。韓国での「ぐう」の展開は、時吉氏が製造業を営んでいることのアイデアに基づいている。

「日本の製造業が、日本ではなく海外に進出していることから、飲食業も当然のことと考えている」という。これも製造業と飲食業を同時に営んでいることから身に付いた、バランス感覚と言えるのではないか。

【名物料理の「鶏刺盛」。低温調理によって「生」に近い食感をつくり出した】

【名物料理の「鶏刺盛」。低温調理によって「生」に近い食感をつくり出した】

千葉哲幸(ちば てつゆき)

フードフォーラム代表 フードサービス・ジャーナリスト

柴田書店『月刊食堂』、商業界『飲食店経営』の編集長を務めた後、2014年7月に独立。フードサービス業界記者歴三十数年。フードサービス業界の歴史に詳しく最新の動向も追求している。「フードフォーラム」の屋号を掲げて、取材・執筆・書籍プロデュース、セミナー活動を行う。著書に『外食入門』(日本食糧新聞社発行、2017年)。

「ニュース・特集」の関連記事

関連タグ

![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)