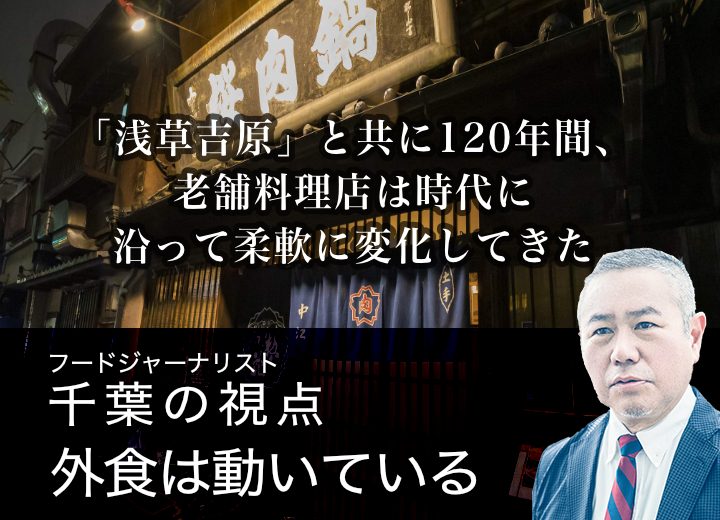

「浅草吉原」と共に120年間、老舗料理店は時代に沿って柔軟に変化してきた

いま、「浅草吉原」が盛り上がっている。それは特に週末ないし祝日の現象で、町の中央を横切る仲之町通りでは、たくさんの中高年の人が散策している。

このような浅草吉原人気は、現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう』の人気に起因しているようだ。このドラマでは、吉原は遊郭によって大層華やかで、文化が成熟していた様子が描かれている。

筆者は、この町で明治38年(1905年)より馬肉料理店を営んでいる「桜なべ中江」の四代目主人、中江白志(なかえ・しろし)氏(62歳)に取材をする機会を得た。

同店は創業から「吉原」とともに存在して繁盛していた。しかしながら、「吉原の遊郭」が無くなってから、どのように営業形態を変えてきて、現在に至っているのか。柔軟に時代と共に歩んできた「老舗料理店の処世術」をまとめておきたい。

【日比谷線・三ノ輪駅から徒歩10分くらいの場所に大正建築の「桜なべ中江」がある】

【日比谷線・三ノ輪駅から徒歩10分くらいの場所に大正建築の「桜なべ中江」がある】

吉原の「遊郭」を目的とするお客が食事をする店

「桜なべ中江」の初代は桾太郎(くんたろう)氏。新潟で生まれ育ち、「一旗揚げよう」と明治20年頃(1890年あたり)に上京した、上野の黒問町の料理屋で修業をして、明治38年に「桜なべ中江」を現在の場所に開業した。

この当時、吉原は大層にぎわっていた。この頃、横浜では「牛鍋」がブレークしていて、「じゃあ、東京では馬を食べよう」というトレンドが生まれた。この馬肉を使った鍋料理は「桜鍋」という名称で、東京の「ハイカラグルメ」として人気を博していく。

同店に来るお客は、同店で食事をすることが目的ではない。吉原の「遊郭」が目的である。遊郭で遊ぶ前に「馬力」を付けるとか。夜食を食べるとか。遊郭で遊んで朝帰りに食べるとか。このような形で四六時中にぎわっていたという。そこで同店と同じような馬肉料理店が20軒、30軒と連なるようになった。

同店は関東大震災(1923年9月1日)で倒壊し、現在の店舗はその翌年に建てられた大正建築である。神社などを手掛ける宮大工にお願いしたことから、店内の至る所に宮大工の技の匠が見られる。そしてこの建物は、2010年に文化庁の「登録有形文化財」に指定された。

【1階の壁には江戸時代に文人画家、谷文晁作とされる馬にちなんだ絵が飾られている】

【1階の壁には江戸時代に文人画家、谷文晁作とされる馬にちなんだ絵が飾られている】

吉原の遊郭が機能していたのは、1945年の終戦まで。戦時中の同店は「指定食堂」として使われていて、食券を持った特定のお客に馬肉料理を提供していた。また、同店では鉄不足の軍に桜鍋の「鉄鍋」を供出したり、馬が軍馬として徴用されたことから国内に馬がいなくなって、営業できない時期がしばらく続いた。

1945年3月10日の東京大空襲によって、深川、浅草を中心に東京の下町中が火の海に飲み込まれた。しかしながら、同店だけは奇跡的に焼けずに残った。そして、同店は1950年頃に営業を再開するのだが、周りの馬肉料理店は空襲にあってなくなっていた。

1946年の1月に、GHQが民主化改革の一環として、日本政府に公娼制度の廃止を要求し、56年に売春防止法が公布され、58年に完全に施行されたことから、吉原の遊郭はなくなってしまう。そこで同店には、「遊郭に行く」という目的のお客がピタリとなくなった。吉原は別の形での風俗の街となって、現在の様相は1965年以降に出来上がったようだ。

「遊郭」が無くなり、地元客に愛され、新規の利用客が増える

「桜なべ中江」のお客は大きく変化していく。まず、鷲神社(おおとりじんじゃ)の「おとりさま」や、三社祭をはじめとした「ものび」になると大層忙しくなった。

またこの界隈は、家内制手工場がとても多い。町工場がたくさんあって、ここで働いている人たちが、「みんなでうまいもんを食いにいこうか」といった感じで利用したり。このようにして、地元の人々が利用する料理店として定着するようになった。

さらに40代50代の女性のお客が増えていった。それは、馬の脂には保湿効果があるということから、美容目的で馬肉料理を食べるというお客である。

景気に山あり谷あり、である。そこで、同店も変化した。まず、1980年代後半から、90年初頭までの「バブル経済」。お客の多くは、きれいな女性と一緒、その同伴という形で、ご飯を食べずに、お酒を飲んで、鍋だけ食べて「次、行くぞ!」という感じ。当時はタクシーがつかまらないので、お客は黒塗りの社用車とかハイヤーでやって来た。

バブルが崩壊すると、はしごをする時代ではなくなった。食事はなるべく一カ所で済ませるという風潮になって、同店では、ご飯が付いた「コース」をつくって対応した。

【「コース」はバブル経済崩壊後に誕生、スタンダードな「贅沢コース」は1万2180円(税込)】

【「コース」はバブル経済崩壊後に誕生、スタンダードな「贅沢コース」は1万2180円(税込)】

そして、リーマンショックと東日本大震災と続いたが、それが営業に影響したといっても、1年2年で回復したという。

この頃、牛肉の分野ではO157 やBSEというマイナスの出来事が続いた。また、北陸で牛肉のユッケを食べたお客が亡くなる事件があった。その一方、馬肉には虫も菌もいなくて、生で食べることができるということで、馬肉が見直されるようになった。そこで、同店は再び忙しくなった。

そして、2020年にコロナがやって来た。四代目は「この世界的なパンデミックがやって来たということで、私的にはワクワクするような気分になっていました」と語る。

そこで、これまで「老舗だから」といって回避してきたことに、大胆に取り組んだ。

まず、「弁当販売」それも、馬肉料理屋の商品ではなくて、「カバオライス」「キーマカレー」「ハンバーグ」とか、一般のお客が普通に求める商品。「キーマカレー」のテイクアウトを行ったことから、レトルトをつくってくれるメーカーも現れた。

さらに、「通販」。この商売は、商品をつくる場面はいつどんなときでもいい。いつ販促をしてもいい。そこで、コロナの最中のヒマな時間をうまく活用して、通販用の商品をつくった。これは、経費を増やすことなく、売上を増やすことが出来た。そして、「桜なべ中江」の名前を広げてくれた。コロナ禍1年目の同店は大赤字になったが、2年目にV字回復した。

100年続いた料亭を継承し、吉原文化を面で広げる

コロナ禍より10年さかのぼる2010年のこと。「桜なべ中江」では、吉原の真ん中で100年続いていた料亭「金村」を譲り受けて、「桜なべ中江別館 金村」として営業を始めるようになった。

本店では、営業を継続していく過程で、「吉原を散策しながら、吉原のことを教えてほしい」という要望が増えていた。そこに、吉原文化を継承する「金村」が加わったことで、同店は吉原文化を面に広げていくことが出来るようになった。このような存在感によって「吉原に興味がある人」の誘客につながっていった。

【100年続く建築物「桜なべ中江別館 金村」は名建築家である吉田五十八(よしだ・いそや)氏が設計した】

【100年続く建築物「桜なべ中江別館 金村」は名建築家である吉田五十八(よしだ・いそや)氏が設計した】

また「金村」は本店から徒歩で5分もかからないことから、「本店」の個室として、また、落語会などのイベント会場として活用されている。

大河ドラマ『べらぼう』は、この1月に放送が開始されてから、にわかに「吉原」の知名度を高めている。四代目によると「べらぼう効果でいえば、団体のお客様がグンと増えてきた」とのこと。同店では、これまでランチ営業は土日しか行っていなかったが、旅行代理店などが、吉原散策と同店のランチをつなげた企画を立案して販売するようになり、平日のランチタイムに団体のお客に「貸切」で使用されるようになった。このような形で、吉原散策とつながる「桜なべ中江のツアー」は月に10本程度行われているという。

【「桜なべ中江別館 金村」は、吉原文化にちなんだ催し物に活用されている】

【「桜なべ中江別館 金村」は、吉原文化にちなんだ催し物に活用されている】

このように吉原と共に生きてきた同店について、四代目は「吉原の文化を伝える存在であることを、とても大切に思っています」と語り、老舗料理店が地元に果たしてきた役割を、これらの文化の継承に役立てていきたいと考えている。

千葉哲幸(ちば てつゆき)

フードフォーラム代表 フードサービス・ジャーナリスト

柴田書店『月刊食堂』、商業界『飲食店経営』の編集長を務めた後、2014年7月に独立。フードサービス業界記者歴三十数年。フードサービス業界の歴史に詳しく最新の動向も追求している。「フードフォーラム」の屋号を掲げて、取材・執筆・書籍プロデュース、セミナー活動を行う。著書に『外食入門』(日本食糧新聞社発行、2017年)。

「ニュース・特集」の関連記事

関連タグ

“食べると勝手にととのう居酒屋”が示す「飲食業は真の健康産業」の存在感

“食べると勝手にととのう居酒屋”が示す「飲食業は真の健康産業」の存在感

パンから店内でつくるハンバーガーショップが生みだした繁盛する原価構造

パンから店内でつくるハンバーガーショップが生みだした繁盛する原価構造

![RESTA[レスタ]では飲食店の独立開業・出店に役立つ情報を発信しています](https://inuki-ichiba.jp/resta/wp-content/themes/resta/img/header_logo.png)